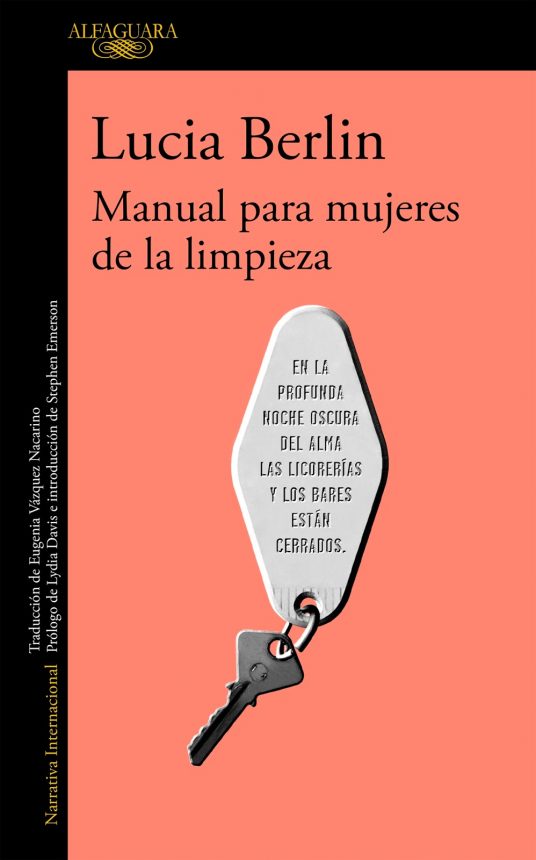

Manual para las mujeres de la limpieza (2016)

Manual para las mujeres de la limpieza (2016)

Lucia Berlin (1936 – 2004)

Alfaguara

ISBN 978-987-738-186-3

432 páginas

En la profunda noche oscura del alma las licorerías y los bares están cerrados. (pág. 173, “Inmanejable”)

Ante referencias como «el último tesoro oculto» o «el secreto mejor guardado» los lectores usualmente nos encontramos con poca cosa más que un best-seller que se está tratando de hacer pasar por algo que no es. Estas frases, más que una real referencia literaria, normalmente son un gancho comercial vacío y alertan a cualquiera de que aquel libro, precisamente aquel libro que promete ser tal cosa, seguramente no lo es.

Lucia Berlin ha sido presentada en muchas revistas exactamente de esa forma tan poco auspiciosa. Y luego, entre sus comentaristas, se pueden leer los otros clichés publicitarios al recomendar a un cuentista: la comparación torpe con Chéjov y Carver. Sí, todo eso está acá: en la solapa se pueden leer justamente ambas relaciones. Sin embargo y por fortuna, hay excepciones en que esas afirmaciones sí tienen asidero. Y aunque no sé si «su prosa desciende de Chéjov», sí sé que Lucia Berlin se trata de una cuentista de talla mayor. O al menos eso demuestra en Manual para mujeres de la limpieza, este volumen compilatorio.

Lamentablemente parece muy tarde como para «descubrir» a Lucia Berlin, ahora que ya está muerta (2004), ahora que por primera vez se la traduce al español, a pesar de haber publicado seis libros en vida. Y no digamos que se trata de una completa extraña, puesto que su biografía podría haber interesado a cualquier editorial latina: vivió en México, estuvo en Perú y tuvo un paso por Bolivia. Vivió una vida de lujos juveniles en Viña del Mar, acá en Chile. Fue hija de una alcohólica, déspota, racista que jamás se preocupó por ella y de un ingeniero en minas que intentó salvar a esa mujer de la que se enamoró. Tuvo una vida de extremos: fue opulenta y menesterosa, supo de suntuosidades por momentos y luego de nada más que del fondo vacío de una botella. Tuvo varios matrimonios, dejó a un hombre para escapar con otro. Trabajó incesantemente para mantener a sus cuatro hijos, mientras caminaba en la cuerda floja de su propio alcoholismo, el mismo que había afectado a casi toda su familia.

Hizo los más variados trabajos: trabajó de empleada doméstica, telefonista, recepcionista en una sala de urgencias, etc. Y cada una de esas fluctuaciones en su vida están en sus relatos. Es como si no se inventara ni una sola coma, sino que se limitara a relatar, sin lamentos, cómo la vida va azotándola una y otra vez, a ella y a sus pequeños hijos.

Cuando empecé a trabajar aquí, pensaba que era un derroche tremendo del dinero de los contribuyentes operar a diez, doce recién nacidos con malformaciones por el crack para que pudieran seguir vivos y discapacitados después de pasar un año en un hospital. Muchos sin madre, padre ya no digamos (…) Hay tantos niños discapacitados o con lesiones cerebrales, pacientes que no vivirán más que unos pocos años. Muchos con síndrome de Down. Pensaba que yo nunca podría cuidar a un niño así.

Ahora abro la puerta de la sala de espera y Toby, que está todo contrahecho y tembloroso, Toby, que no puede hablar, está ahí. Toby, que mea y caga en bolsas, que come por un agujero en el estómago. Toby viene a abrazarme, riendo, con los brazos abiertos. Es como si estos chavales fueran la respuesta de un dios tarado a ciertas oraciones. Todas esas madres que no quieren que sus hijos crezcan, que rezan para que su crío las quiera para siempre. Las respuestas a esas oraciones fueron enviadas en forma de Tobys. (págs. 370, 371 – “Mijito”)

En su prosa existe algo terrible. Está su propia vida apenas transfigurada, vista a través de una cuota de humor cruel hacia sí misma, hacia su eterna precariedad, hacia la mala vida que daba a sus hijos e incluso al abandono que durante épocas los sometió. Se trata sin piedad, no recriminándose, sin falsas moralinas, sino que aceptándose en un tono neutro que golpea aún peor que si fuera quejoso. Y entre todo el tormento que fue su vida, ella siempre es capaz de ir captando momentos de real belleza. Por ejemplo, cuando hace la descripción de la evocación de su hermana, en la serie de desoladores cuentos en que narra la época de su vida junto a ella, su reconciliación luego de tantos años, a propósito de su lucha contra el cáncer, una lucha perdida, siempre perdida. Y el dolor ante su muerte, para seguir intuyéndola hasta después de que el cáncer finalmente ganara.

La última vez llegaste unos días después de la ventisca. El hielo y la nieve todavía cubrían el suelo, pero casualmente hubo un día de calor. Las ardillas y las urracas parloteaban y los gorriones y los pinzones cantaban en los árboles desnudos. Abrí todas las puertas y las cortinas. Tomé el té en la mesa de la cocina, sintiendo la caricia del sol en la espalda. Las avispas salieron del nido del porche, flotaban somnolientas por mi casa, zumbando en círculos lentos de un lado a otro de la cocina. Justo en ese momento se agotó la batería de la alarma de incendios, así que empezó a chirriar como un grillo en verano. El sol caía sobre la tetera y el tarro de la harina, el jarrón plateado de los esquejes.

Una iluminación perezosa, como una tarde mexicana en tu habitación. Pude ver el sol en tu cara. (página 412, “Espera un momento”)

Hay cuentos de este volumen que podrían hacer ver a Bukowski como el niño bien del barrio, porque golpean con el peor tipo de crudeza: aquella que no pretende pasar por tal, esa que aparece tranquilamente en la cotidianeidad y que lo consume todo. Esa crudeza que es una patada bien asestada que nadie anticipó. Que llega sin avisos, sin aspavientos. Así es su vida con el alcohol. Cuentos que hablan sobre mujeres que llevan a hijos muertos a la sala de urgencias, o en que cuenta cómo ella, Lucia Berlin, fue usada como burrera, para llevar en su vagina a través de la frontera mexicana, mientras estaba embarazada, la heroína que su marido no podía dejar. Porque cuando Lucia Berlin quiere dar el golpe directo a la cara, historias le sobran y lo peor es que muy pronto el lector puede darse cuenta que no está inventando, sino que está convirtiendo en literatura su propia vida.

Vivió en poblaciones mineras, tuvo un pasar no sólo acomodado sino que glamoroso en Santiago de Chile, se codeó con lo más selecto de esta sociedad y luego terminó viviendo en cualquier parte, robándole monedas a los hijos para poder escapar a la primera botillería que abre un domingo por la mañana, antes de que se levanten, para calmar los temblores etílicos y estar ebria sin que nadie note que ha salido, ni cómo ha conseguido el alcohol. Y sí, paralelamente, hay hijos y una vida que se desborda bajo la mirada vidriosa y estúpida de una alcohólica que no siente ningún tipo de compasión por sí misma.

Sin aspavientos, sin falsa moralidad, Lucia Berlin construye un puñado de cuentos que son como un mazazo, como un golpe bajo bien dado, injusto además, y todo ello con una prosa bella, inteligente, que se asienta en los detalles y que hace que estos cuentos se eleven junto con la calidad de su prosa.