Reseña por:

Reseña por:

Pablo Cabaña Vargas

Obras Completas

Carlos León (1916 – 1988)

Alfaguara

ISBN 956-239-326-7

731 páginas

Un hombre común. Eso era Carlos León. La caricatura y en ocasiones la más cruda realidad nos tienden a mostrar a los escritores como seres atormentados e incompletos, ya sea por sus demonios interiores o sus vivencias, la influencia negativa de la fama o la dolorosa ausencia de ella, o la sensación siempre latente acerca de la inutilidad de su arte y las esquivas pretensiones de inmortalidad.

Ese lugar común biográfico no tiene aplicación en el caso de Carlos León. Abogado de la vieja clase media ilustrada que simbolizó el siglo XX, funcionario eterno, profesor universitario, casado, dos hijos, hipocondriaco, amante del boxeo y caminante sereno del eterno y anchísimo camino de la medianía durante toda su vida. Como digno hijo de su tiempo, León fue testigo de los grandes cambios que el siglo prometió y en parte concibió, y de la creciente radicalización ideológica que se apoderaría de los gremios, universidades, poblaciones y las variadas formas de asociación que por ese entonces permitían darle sentido a las cosas, soportar la pobreza o medrar del aparato del Estado.

Representante de esa clase en ascenso fue Carlos León, quien dejó una obra literaria breve —cuatro novelas cortas, un par de cuentos y algunas crónicas—, un estilo más cercano al realismo sucio norteamericano que a la floritura que caracterizaba a buena parte de la literatura latinoamericana de la época, mucho sentido del humor, una visión pesimista y realista de las cosas, y un retrato inolvidable de los ambientes de oficina, del hogar extendido y de aquellas tipologías humanas que son tan chilenas, que a veces nos queda la sensación de haber conocido a los personajes que el autor pincela en cada una de sus novelas.

En el prólogo de sus obras completas, Agustín Squella, quien fue su alumno en la Universidad de Valparaiso y lo considera uno de sus maestros intelectuales, lo retrata con un tipo enfermizo, de una inteligencia clara y basada en el sentido común, de silencios más que de palabras, y como una persona que deambuló por la vida siendo testigo mudo de todo lo que ocurría a su alrededor (“nos visitaba para estar ausente”), salvo cuando entraba en confianza con sus alumnos y comenzaba una perorata acerca de sus autores de cabecera.

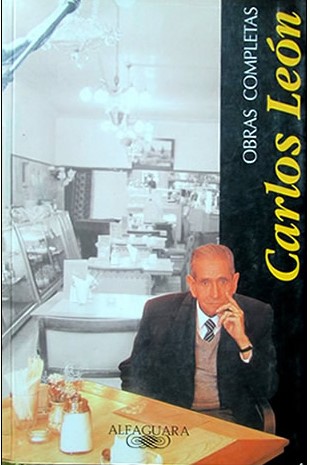

La imagen que se proyecta del autor, tanto por parte de Squella como en la fotografía que sirve de portada a sus obras completas, es precisamente el punto de vista que asume como narrador, el que, ya sea en primera persona u omnisciente, es siempre un observador agudo de gestos, inclinaciones, tonos de voz y pequeños detalles que demuestran que detrás del ensimismamiento existencial del autor y de su taciturna normalidad, se agazapaba una sabiduría y un conocimiento espontáneo y sin pretensiones del ser nacional. No cuesta imaginar a Carlos León siempre alejado de los grupos y del ruido, mirando desde bambalinas, analizando cada gesto, palabra y postura, para luego formarse un perfil de cada persona y, posteriormente, darle vida al sujeto de su observación a través de uno de los personajes de su breve pero fructífera obra.

El autor no sólo era un tipo común, sino que a través de sus obras reivindica a ese mismo tipo común: el oficinista promedio, sin tormentos conocidos, participante de los debates políticos casi por inercia y desde la posición de la conveniencia, en una búsqueda permanente de la tranquilidad, ese estado de cosas tan ambicionado por el chileno medio, que convierte a la quietud en sinónimo de felicidad.

Carlos León, podría decirse, es la versión pícara y sin ambiciones de José Donoso, pues si bien este último retrató a la burguesía venida a menos desde la sordidez, la represión y la hipocresía, León lo hizo a partir de la anécdota, el humor y un exquisito y tierno pesimismo, que complementan o constituyen el reverso de la visión más oscura que nos legó el autor de “El obsceno pájaro de la noche”.

En la primera novela, Sobrino único, aparece el hogar ampliado del viejo Chile, con tías solteras, visitantes asiduos, puertas abiertas y esos aburrimientos cotidianos al atardecer, que son el preludio de una once o cena en silencio. Las viejas amistades es una historia acerca de esos grupos que se forman espontáneamente en este caso alrededor de una peluquería, en que los tipos humanos se muestran tal como son, con las tensiones, divergencias y simpatías propias de toda reunión heterogénea de personalidades, para finalizar el relato con una cena entre los comensales habituales y sus respectivas esposas, al calor del vino, la talla fácil y la emoción de ojos vidriosos producto del alcohol y la melancolía. Sueldo vital, por su parte, retrata la vida de un asalariado que trabaja en una oficina. Si bien el relato da a entender que se trata de una entidad pública, la temática funcionaría también en un recinto privado, con las estrecheces propias del trabajador que vive de un sueldo fijo, cuya decisión de acudir a un antro de diversión junto con sus colegas, implica, por cierto, renunciar a gastar sus emolumentos en otras necesidades más acuciosas.

El estilo del autor es económico, austero y certero (de alguna forma, sus narraciones me recuerdan a las primeras canciones de los Beatles o los Kinks: artefactos compactos e impenetrables), pues a cada frase no le sobra ni falta ninguna palabra, y sus párrafos funcionan y resuenan como verdaderas sentencias. Imposible no establecer una conexión entre el estilo de Carlón León y las historias de quizás nuestro mejor cuentista, José Miguel Varas, no sólo por el estilo, sino que por los temas que abordan, el humor y la exposición concienzuda de un sector del bestiario nacional.

El talento de contar historias puede tener su origen en la capacidad de mantener la tensión narrativa y la atención del lector durante un relato extenso, o en condensar con eficiencia e intensidad en un formato breve el mensaje que se quiere transmitir. En este último caso, la obra resultante puede ser abordada y comprendida a través de la famosa metáfora del iceberg, en el que es tan importante la superficie —lo que se dice en el texto—, como aquella parte que permanece sumergida —lo que intencionada y cuidadosamente el autor decidió no decir—, como lo demuestran las siguientes frases, que resumen con maestría y sencillez un carácter: “Mi padre, funcionario definitivo, encontró por fin la estabilidad que tanto ansiaba; yace sepultado en el mausoleo de la asociación de empleados de su servicio, a cubierto de reorganizaciones y traslados”; y el fin de una época y el nacimiento de otra: “Cambiaron su actitud y el tema de sus conversaciones, y detrás de sus palabras, obtenidas también de un arsenal común, comencé a percibir cierta colera fría, calculada, sorda. Un dia cualquiera me sorprendí, yo mismo, no sin cierto estupor, hablándole a un reducido auditorio de solidaridad humana y justicia social. Era el año 1938”.

A la estirpe de narradores que entendieron perfectamente esa metáfora perteneció Carlos León, quien al momento de enfrentarse a la corrección final de un texto, optó siempre por eliminar y omitir, renunciando expresamente a sobreutilizar el material con que desarrolló su arte —las palabras—, decisión que no le quitó profundidad ni sentido a su obra, la que podríamos resumir como el intento de convertir la particular mirada de un buen padre de familia, en la balada del hombre común.